レアル・マドリー対バルセロナが世界の覇権を取り戻しつつあるのかどうか。

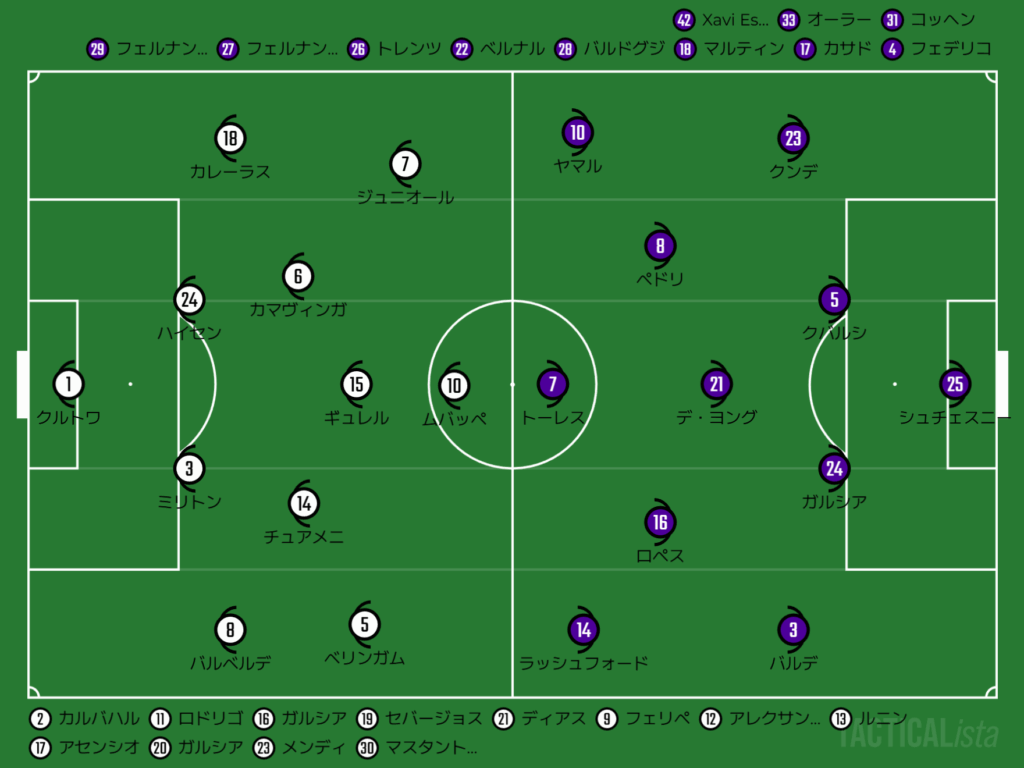

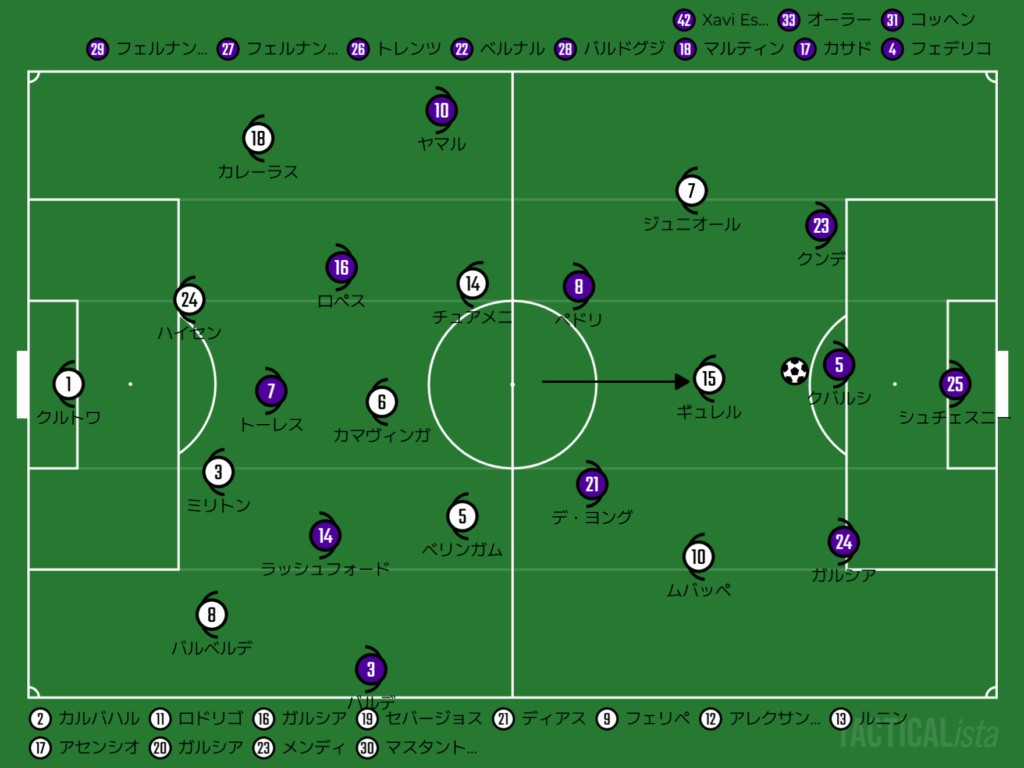

最初にスタメンはこちら。

今回ははじめにを省略する。他意はない。

クラシコを久々に見た気がする。結論から言えば、クラシコで勝利するレアル・マドリーはこの後にチームがガタガタになったらしい。勝ったのに、、、なんでやねん。

上の図を見てほしい。バルセロナのボールを保持する配置となる。

ここにかみ合わせ論を付け加えてみたい。

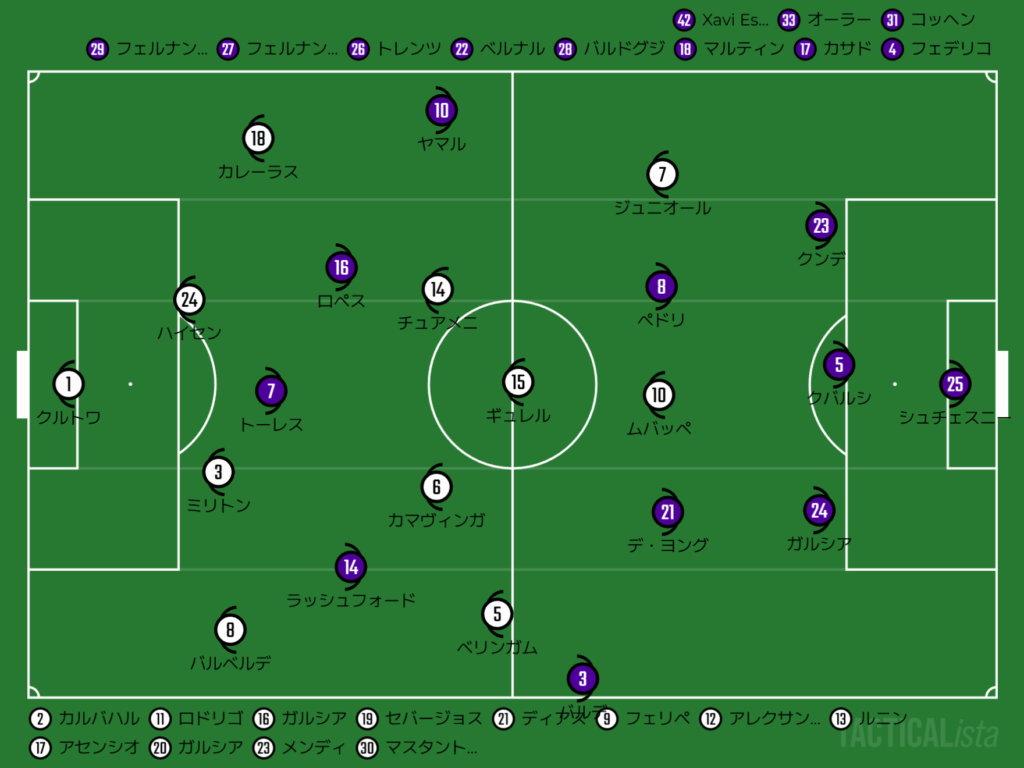

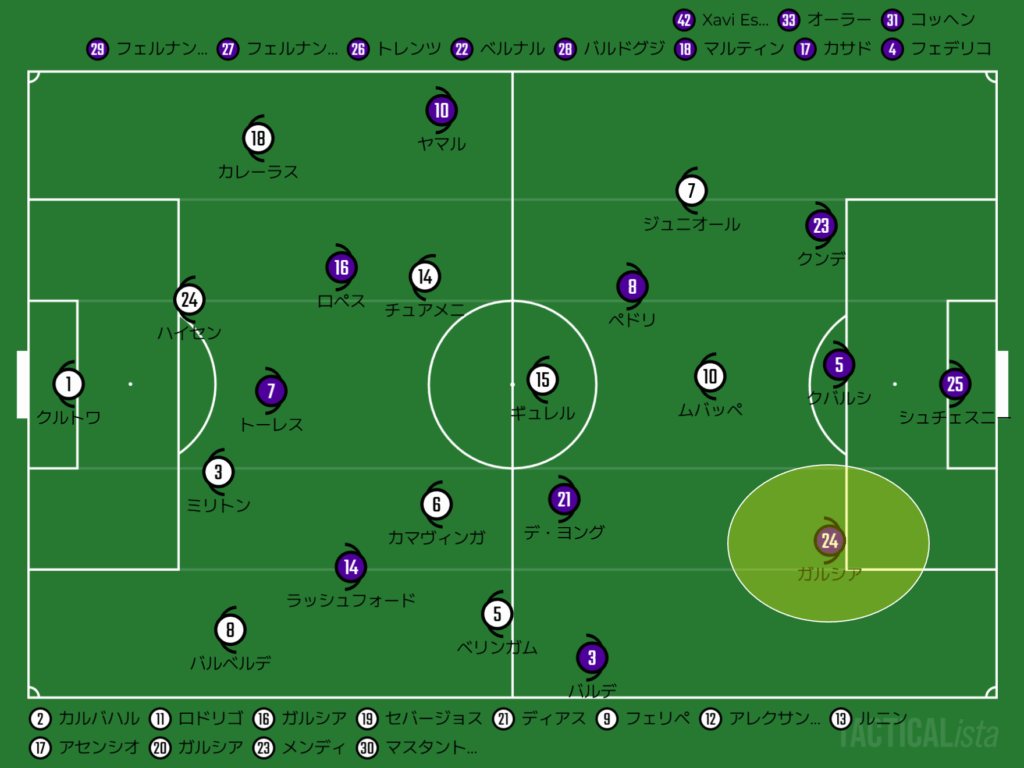

バルセロナを見ると、相手はなぜかエリック・ガルシアを空けがち。エリック・ガルシアは繋げる運べるタイプだと評価している。エリック・ガルシアを敢えてフリーにするプジョル大作戦は少し成り立たない。いや、ラミン・ヤマルサイドにボールを運ばせない作戦なのかと邪推してみる。

色々と叫ばれているラッシュフォードだが、攻撃面では派手にチームに貢献している。ラフィーニャと異なる点は、大外レーンでもプレーできることだろうか。ラフィーニャは内側で真価を発揮できる印象があるが、ラッシュフォードは内でも外でも遜色ないプレーをする特徴がある。

バルセロナの可変部分であるバルデの高いポジショニングと後方支援とラッシュフォードの相性はよかった。お互いの立ち位置でお互いに時間とスペースを共有しながら攻撃を仕掛けていくので、マークの受け渡しなどは少しめんどうな部分となる。

10分すぎからギュレルが前に出て、バルサの3バックに枚数を合わせるようになる。レアル・マドリーの最初の変化だった。ギュレルが前に行くのか?と疑問に思っていた。なお、ベリンガムのスタートポジションは間違いなく右であった。

レアル・マドリーの変化によって、【343】対【343】の殴り合いとなる場面も出てくる。バルデにベリンガムの根性。選択肢のなくなったバルセロナはロングボールを試みるけれど、ミリトンに跳ね返されるからのこぼれ球をエンバべさんが振り向きざまにダイレクトボレーで決める。えげつない。

でも、オフサイドで取り消しとなった。

跳ね返されてしまったことがきっかけになったので、次の手はラッシュフォードを裏に走らせるなので、バルセロナはわかっている。一方でハイセン、ちょっとあやしい。めっちゃ繋げるけど、セルヒオ・ラモスやヴァランのような理不尽感はない。

15分すぎから特にペドリだけ別次元。マドリーのプレッシングはときどき怪しくなる。ギュレルが前に出たり、出なかったり。出てこないときはボール保持者がオープンになりがちな15分周辺。でも、周りのチームメイト、特にチュアメニからは前にでる指示がギュレルに出ていたので、作戦通りなのだろう。

ボールをもったバルセロナは後ろ向きでボールを受けてもヤマル、ラッシュフォードがボールの受け手になり、次の選手に時間とスペースを配れるので、ゆっくりといい感じに。マンマークに苦しみつつも、ウイングが無理をする部分と時間とスペースを得やすいセンターバックによる配布とセントラルハーフの個人で剥がす能力が良い。

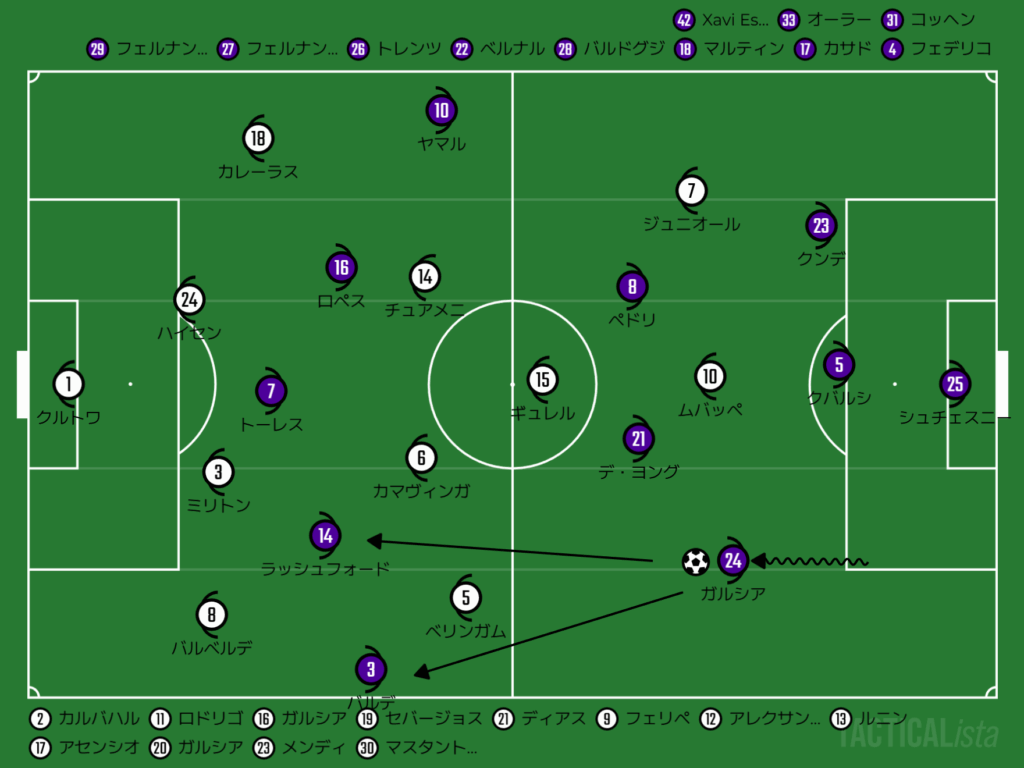

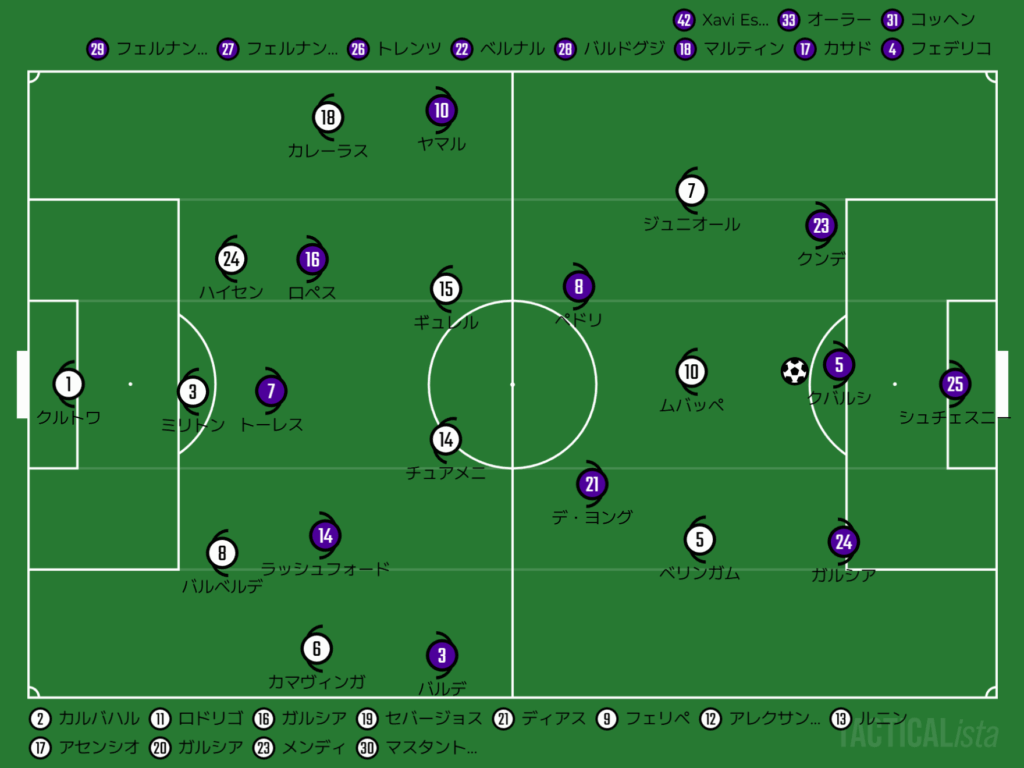

20分にレアル・マドリーはその2の修正を行う。

泣く子も黙る3トップに、右ウイングバックにカマヴィンガの【343】となった。バルベルデは右サイドバックどころか、右のセンターバックになっているところがにくい。

このマッチアップの変化によって、フェラン・トーレスに届くロングボールにミリトンが勝ちまくっていたことが印象に残っている。マンマークで相手のボール保持の精度を落とし、ロングボールをけらせたら回収できる作戦である。

ついでに、バルサの地味に効果的だったラッシュフォードとバルデのコンビもがっつりマンマークで対応することでズレが生まれなくなった。さすがのベリンガムも最終ラインまでバルデについていくんですか?状況だったけど、カマヴィンガは迷わない。

というわけで、試合のなかで修正完了したレアル・マドリー。正当な理由だけどゴールが取り消されまくった試合。それだけゴールに迫れていたことを意味する。そして、カマヴィンガからのパスを内側で受けたベリンガムはペドリをターンで交わし、裏に飛び出したエンバべさんに華麗なスルーパスを通したのであった。

先制後のレアル・マドリー

マドリーの前三枚は曖昧模糊な守備なので、バルセロナは手数をかけると、オープンな状態でレアル・マドリーの陣地に侵入できそうな気配であった。フェラン・トーレスのフィニッシュ、ヤマルの突撃とかは、得点が必要になったバルセロナの意欲と、レアル・マドリーの少しの守備意識の高まりがもたらした変化か。

でも、カマヴィンガがバルデを抑えているので、地味にラッシュフォードサイドからのずれが生まれないことはバルセロナにとって痛手であった。

バルセロナの同点ゴールのきっかけは何となく裏に蹴っ飛ばしたプレーから。予定通りにボールをえたマドリーは、クルトワを含めて繋いでみたものの、ギュレルが迷う。その隙にボールを奪い、ラッシュフォードのアシストでフェルミンが決める。同点へ。

41分にペドリのプロフェッショナルファウル。ヴィニシウスはとにかく少し異次元。ペドリとは異なる意味で異次元。存在する理由が少し違うというか。そのプレーの再開からマドリーがゴールを決める。持ち前のスピードでヴィニシウスが相手をぶっちぎった。たぶん、ペドリもヴィニシウスも相手からすれば同じ理不尽なんだけど、理不尽の突きつけ方が違う。

ヴィニシウスのファーサイドまで上がったクロスを、セットプレーの流れで前に残っていたミリトンが大外アタックで折り返し、ベリンガムは押し込むだけであった。レアル・マドリーの勝ち越し。

後半に守備固めに奔走するシャビ・アロンソ

カマヴィンガが右ウイングバックを継続。基本的に前半のリピートとなった。今のバルセロナには選手交代で一気に流れを持ってくるような選手がベンチにはいない。本当はジョーカーとして起用したいラッシュフォード。

51分にVARでPKのチャンスを得るが、シュチェスニーが止める。

レアル・マドリーの前プレに、降りてくるラッシュフォードのポストで対抗するバルセロナ。成功すればフィニッシュまで、取られるとカウンター。しかし、ロングボールはミリトンが後半も跳ね返し続けた。だから、危険でも繋ぐことが正解の道。困難だけど。

レアル・マドリーの【343】の変更の優位性は、ベリンガムの位置を必要以上に下げなくて良くなったこと、カマヴィンガによってラッシュフォード&バルデの可変コンビネーションの対策ができたこと、フェラン・トーレスとのどつきあいでミリトンが最強のかみ合わせになったことだろう。

ラッシュフォードが妙に得点に絡んでいるように、ラッシュフォードとバルデのコンビネーションは良い。なお、ヤマルサイドもフェルミン、クンデのサポートと潤沢になっているが、こちらはこちらで対ダブルチームが日常になっている。でも、ヤマルも当たり前だがえげつない。

61分くらいになると、同点に追いつくために最大火力を目指すバルセロナはクンデが攻撃参加するようになる。ヴィニシウスはついてこない。なので、ギュレルが対応する流れとなり、ギュレルの動いた部分をベリンガムが抑えるようになる。

64分にギュレル→ブラヒム。カマヴィンガがギュレルの位置へ。ブラヒムが右ウイングバックへ。中央の負荷が強くなりそうなところで、カマヴィンガを戻すところは流石の采配であった。

69分にフレンキー・デ・ヨングとヤマルが根性で相手を剥がして中央突破。こういう力技もあるからたちがわるい。この流れはよくないよね、というわけで、71分にヴィニシウスとバルベルデが交代。ヴィニシウスのリアクションがいつだかのKAZUだった。なお、ヴィニシウスの位置に入ったロドリゴはクンデをちゃんと監視していた。どうやら気になっていた守備の問題。

88分にクンデの飛び出しで失点していたら、ロドリゴ!!と言われたに違いない。ついていっていたんだけどね。終了間際にアラウホでパワープレーをするバルセロナ。気持ちはわかる。今日の勝負の分かれ目のひとつがミリトンを崩せなかったことだもんね。

最後に乱闘してクラシコらしさをみせて終了する。

ひとりごと

あんまりハイラインがどうこうが気にならない試合だった。バルデとラッシュフォードを尊重したレアル・マドリーの勝利といったところだろう。

一番気になった両者の差は、守備の変幻自在さというか。レアル・マドリーは本来は4バックで守るチームだと思うのだけど、この試合は相手にあわせて3バックで根性を見せていた。

相手のビルドアップにはマンマークの時代なこともあって、幅広く自分たちの形を変化させながら守備をすることがひとつの必須になってきている。

そのためにはミリトンのような守備者や絶対的なピンチを止めてくれるクルトワという名の保険があるかどうかも大事なんだけど。

それがないからこそのハイプレ&ハイラインなのかなあと。でも、この試合もバルサは、ラッシュフォードとフェラン・トーレスが前でマドリーにマンマークのような雰囲気もあったけれど、いかんせん中途半端であった。

実際にフレンキー・デ・ヨングを下げて5バックにすることもあるのだけど、相手にあわせるというよりは、自分たちの都合でそうしている感じ。

鶏が先か、みたいな話ではあるのだけど、似た現象でも実は根っこがぜんぜん違うなんてことはよくあるので、このあたりをフリックがどう考えているかは気になる試合たちであった。

コメント